保存容器・タッパーの「選び方」が重要

片付けサポートにお伺いすると、収納から大量のタッパー(保存容器)が出てきます。

「よく使うので、本当はもっと出し入れしやすくしたいんだけど…」

「一度時間をかけて整理しても、またすぐゴチャゴチャしてしまう…」

とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

タッパーを使いやすくスッキリと収納するためには、保存容器・タッパーの「選び方」が重要です!

保存容器・タッパーの選び方

保存容器はいろんな種類を持つとかさばるし、本体と蓋を一致させるのが大変なので、たくさんの種類を少しずつ持つより、種類を減らして数を増やす方が断然スッキリします。

どのように種類を絞ればいいか、選択基準を決めるとよいでしょう。

・

・

1)重ねることができて場所を取らないもの

容器本体を重ねることができるものは場所を取らないので、作り置きなどで数がたくさん欲しいという方に特におすすめです。

私は、「アスベル UNIX早ワザ レンジ名人」シリーズの、長角型のLサイズ(680ml)とSSサイズ(190ml)を使っています。

SSサイズは、ちょっとしたおかずの残りを保存する時やご飯を小分け保存する時に使っています。

ご飯を冷凍保存する時は1食分ずつラップに包んでいるのですが、この小さいタッパーにご飯を詰めた量でラップに包んでいるので量にバラつきがありません。

Lサイズは、まとめてご飯を冷蔵保存する時、調理前の切った野菜を一時保存する時などによく使います。

種類が少ないので、この通りボックスにコンパクトにまとめることができます。

(使用しているボックスは、無印良品のポリプロピレンメイクボックス・1/2)

以前はMサイズの510mlも持っていたのですが、種類が多いと、順序良く重ねないいけないので時間がかかる、「どのサイズがちょうどいいかな~」と悩む時間が増えるので、大か小か二択制にしました。

私はこのUNIXシリーズが使い慣れていて、ここに絶対に収まるという安心感があるので、壊れた時も同じものを買い続けています。

・

・

2)レンジ、オーブン、食洗機に対応していて、食卓にも出せるもの

ポリプロピレン製のタッパーは、そのまま食卓に出すのは見た目的に気が引けます。

食卓にそのまま出しても良いものが欲しいなと思って、以前、無印良品「バルブ付きホーロー保存容器」を購入しました。

しかし、ホーロー容器は、電子レンジ、食洗機対応していないこと、使用しているうちにバルブが緩んできたことなどから、レンジ・オーブン・食洗器に対応しているiwakiの耐熱ガラス パック&レンジに買い替えました。

気持ち的には白一色で揃えたいのですが、ふたの色が違うことで視覚的に判別しやすい(特にカレーの甘口と辛口)ので、あえて色違いを購入しました。

・

・

保存容器・タッパーの収納方法と収納場所

収納時、蓋をつけるかつけないか

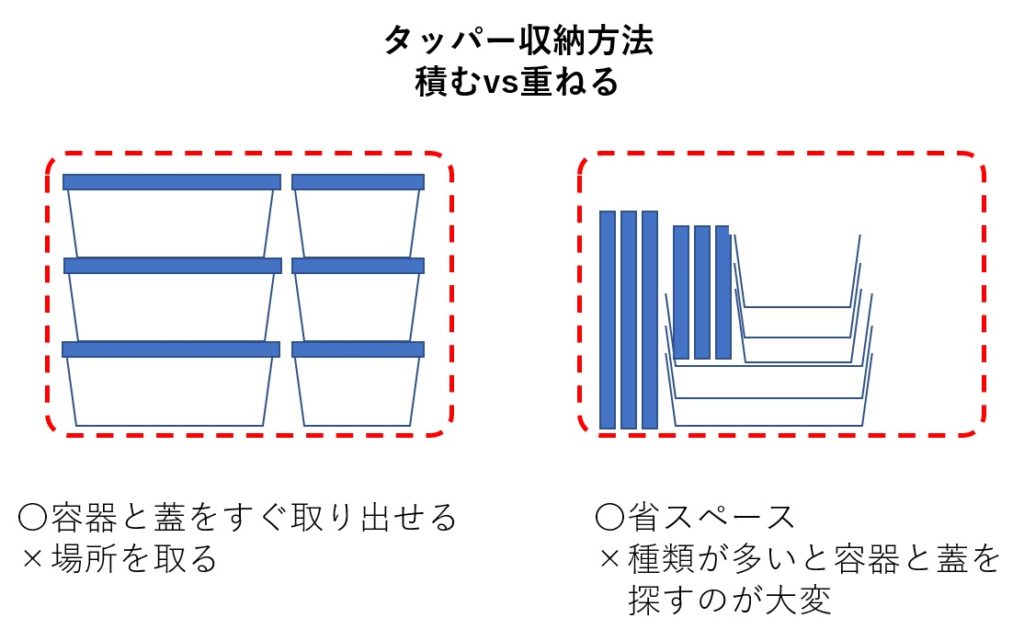

保存容器・タッパーの収納方法は、蓋をつけたまま重ねる(積む)か蓋を取って重ねるかのどちらかになります。

それぞれメリットデメリットがあるので、必要な数と、どちらが自分の使い方や性格に合っているかから収納方法を考えてみてください。

・

・

どこに収納するか

食器と保存容器をそれぞれ別の場所に収納する人も多いですが、使用頻度が高い場合は、よく使う食器と同じ場所に収納するのもオススメです。

食後の片付けの時、引き出しや扉をあちこち開けずに片付けることができます。

・

UNIXとiwaki500mlサイズは使用頻度が高いので上から2段目の引き出しに

iwakiの1.2Lは使用頻度低めなので下の段に

・

・

軽い素材、割れない素材ものは吊戸棚などでもいいですね。

半透明の方が視覚的に中身がすぐわかるので、個人的には半透明がオススメです。

ニトリの持ち手つきストッカー

・

・

まとめ

タッパーの収納場所に悩んでいる方は、まずは種類を絞ることから始めてみてください。こんなにスペースが空くんだ!と驚くかもしれません。

たまたま行ったお店で何となく買ってしまうこともあるかもしれませんが、サイズ・形が違うものが増えるととたんに収納しにくくなってしまいます。

種類が少なくても、「大は小を兼ねる」「足りなかったら2個使いする」など、意外と何とかなるものです。

タッパーの収納スペースを減らすことで、他のキッチン用品の収納スペースを作ることができます。

種類を絞ったら、自分に合った収納方法(ふたをつけるかつけないか、どこに収納するか)を考え、収納場所や収納方法にあった収納グッズを探してみてください。

・

・食器の選び方についてはこちらの記事でご紹介しています。

キッチンボードの選び方はこちらの記事が参考になると思います。

キッチンの片付けサポート事例

.png)